私は忘れない 母の涙を 作詞/横山知子 作曲/ろくろべ 編曲/小林昭義 補作/小林昭義

木村 詩のテキストとなった文章は28年前に書かれたと聞いた。戦前を知る人がいる今こそ歌にして残そう、と取り組んだ姿勢がいい歌を生み出した。92歳で存命だという作詩者も感慨深いに違いない。今さんの曲は、派手さは無いのだが、心にしっとりと沁みて来る魅力を持っている。飯沢さんの抑揚を抑えた朗読も、しっかり届いてくる。

今回、レッスンをお願いした武さんが、広島ではカラオケで歌うつもりだと知って、ピアノを引き受けてくれた。たった2回のレッスンだったが洗練された表現になった。

山形では、オリコン推薦の常連となった。これからもいい作品を期待したい。

武 いい歌です。母の涙が胸に迫ります。こんな母は全国のいたるところにいたはずです。

そのことを思い出させてくれる歌です。メロディもこの詩にふさわしい、奥の深い、味わい深いメロディになりました。朗読、力強かったですね。ここを朗読にしたアイディアもぴったりでした。私も一緒に参加させていただいて、とても良い経験ができました。ありがとうございました。

坪北 最初、ソロで歌われ私たちに語りかけているようでした。合唱曲としても大変美しい曲ですが、しっかりと言葉が伝わり、物語を一つ聞き終えた気持ちです。曲とセリフのバランスも大変よく、全世界の人々に聞いてもらいたい一曲です。ありがとうございました。

寺内 しっとりと語りかけるような歌で、言葉が自然と耳に入ってきます。歌と朗読の交替や多声に分かれるところも、とても効果的でした。

水野 ソロの歌声、すきとおっててしみいります。語りかける歌声。言葉がよく聞こえます。92歳になられる横山さん、作詞されたご自身の想いあふれる歌詞。母をなじってしまった悲しみが痛い。

母の涙の意味、母の愛の重み。「頭を」の歌に続く「ハンマーで打たれた」衝撃、伝わります。「尊いものであるかを」のハーモニーも美しい。朗読、しっかり届きました。力強い後半の朗読のあとの美しいメロディ、心のメリハリが心に届きます。

忘れない 原詩/細野悦子 補作詞作曲/高畠賢 編曲/高畠賢・佐藤幸恵

木村 何と言っても冒頭の「2525この数字を忘れない」の数字に引き込まれる。そして、「十年目の春」と続いて東日本大震災のことに頭を過ぎらせ、「未だ帰らぬ人2525人」でその数字の意味を知ることになる。あとは「その人」への問いかけが続く…。無駄な説明が一切ない見事な構成、詩を読み返すだけでも胸に迫るものがある。その思いを的確に伝える作曲も見事だ。

武 数字を曲の(詩の)頭に持ってくるというアイディアが良かったです。はっとさせられて、胸を打ちます。「あなたに問いたい」からの詞もメロディも印象的です。この数字は年々変わるわけで、そのことを暗示するこの終わり方も良いと思います。

全体を通してずっと混声合唱とピアノの形で進行しますが、(それが良い場合もあります)ユニゾンになるところや無伴奏になることがより効果的な場合もあるので、いつも頭のポケットに入れておくとよいでしょう。

坪北 心にしみる合唱曲でした。作曲は大変詩を大切にされて作られています。この言葉を大切に感情を乗せて芸術的に演奏されています。伝えたい内容がぶれない一曲でした。ありがとうございました。

寺内 言葉をしっかりと聞き手に伝えることに成功していると思います。「2525~」の箇所から、「あなたに~」にかけて、そして「愛する~」に至るエネルギーの持っていきかたも、洗練されていると感じました。

水野 「2525」10年目にしていまだ見つからない方々の数字、はじめて知りました。この数字の意味、歌をききながらわかっていく。男・女の声の重なり、「愛する人といっしょでしたか」この言葉胸にずきんとしみる。「花束の上に風が」風景が目にうかびます。2533→2525この数字は年月とともに又、変わりうるのですね。「あなたに問いたい人間でしたか」どきっとする言葉。ラストのハーモニー美しいですね。

この街から

作詞/谷口佳子 補作詞作曲/高畠賢 編曲/佐藤幸恵 補作詞: 苫小牧うたごえサークルわたぼうし

木村 平和への思いを、自分たちの住んでいるこの街から始めようという視点がいい。

1番から3番まで、2行目と4行目を同じ歌詞にしたことがリズム生んでいる。難しい言葉を使わず、普段の言葉で覚えやすくなったことも「普及」という点では大切なことだ。

ただ、歌詞だけを見ると、「白鳥が」の「が」は必要なのだろうか。「白鳥見守る」にすると8文字。「非核を誓った」の字数と同じ、「うたごえ集う」の字数には1差になる。

また、「友情の翼を」、「平和への願いを」、「明日への希望を」の「を」はどうだろうか。これは、作曲者の高畠さんがきちんと解決しているのだから問題は無いのだが、「を」が無ければ15小節目のF-A7-Dmに、「つ-ば-さ」、「ね-が-い」、「き-ぼ-う」と当てることができる。冒頭の「白鳥」、「非核」、「うたごえ」との繋がりが強調されるような気がする。

武 平和都市苫小牧を伝えるのにふさわしい歌ですね。4拍めに何度も出てくる16文音符の特徴ある音型が印象深いです。サビから後も良いメロディですが、だんだん下降していく感じで、やや全体がしぼんでしまう気がします。後半の主メロディの一番高い音がCですが、もう少し上まで登っても良いと思います。最後はGに転調するのも良いかも。伴奏編曲はすてきですね。

余談ですみませんが、20年以上前でしょうか、亡き私の父が非核平和活動の中で、当時の苫小牧市長さんと交流があったこと、そんなことも思い出しながら聞かせていただきました。

坪北 明るい声質と旋律で始まりました。音価は細かいですが、しっかり言葉を伝えようと歌われているので、一つ一つの言葉が伝わりました。サビ部分は音価がゆったりとしっかりとメッセージが込められた演奏でした。ありがとうございました。

寺内 シンプルさが耳に残りやすく、歌いやすくまた、思わず口ずさみたくなるような親しみやすさを実現しています。最後の、ピアノ伴奏がおやすみする場面は大変効果的でした。

水野 「うたごえ集う」ああこんな表現・ことばあるのですね。この街から、自分の街から広げ、はじめ、育てていくのですね。最後のアカペラが心に余韻を持って残ります。そしてピアノが加わりしずかなあたたかい合唱の終わり。

ありがとうの詩 原詩/当房貢・高橋雅子 補作詞作曲/高畠賢 編曲/高畠賢 伴奏編曲: 佐藤幸恵

木村 春夏秋冬をそれぞれ1行で表現しています。そのことによって、1つの事象が四季の事象全体を感じるようなイメージに広がって行きます。説明を省き、「感謝」を重ねることによって切望と感謝の想いが伝わって来ます。

ソングブックにある高畠さんの解説もいいですね。

武 コロナ禍の中でこそ生まれた詩だなァと思います。これまで何気なかったことがどんなにありがたく感謝だったか。そんな私たちの気持ちを表現されたいい歌ですね。

特に爽やかな朝に感謝、またつつましい夜の感謝の部分、メロディ、コードのつけかたがうまいです。最後のラララはあって良いですが、一番頂上のF#7になるところ、ここはラでなく、ことばが欲しかった気もします。ありがとうでも感謝でも。

坪北 3/4のリズムにのって、幸せな気持ちを表現されています。男女の歌い分けも美しく、聞いていて楽しい気持ちになれました。「ありがとう」という言葉が何度も出てきますが、これまでの歌詞を思い起こされるものでした。ありがとうございました。

寺内 3拍子と、曲全体にわたって貫かれるリズムが、この曲を特徴づける軽やかさを表現しています。女声と男声の交替や、「さわやかな~」以降の箇所の繰り返しもよい効果を出していました。

水野 コロナのある世界で、ふだん目にする小さなこと、もの、自然の移り変わりがなんてなんていとおしいか。「さわやかな~」ここから調子が変わって明るい歌声。一つ一つの感謝の前の言葉に情感がありそれぞれ違ってていいですね。同じ「感謝」になっていないところが。最後の「ありがとう」も美しいハーモニーでした。

138 億年の旅路 作詞/箱崎作次&余田彩子 作曲/佐藤香

木村 いつもスケールの大きな作品を生み出してきたコンビが、さらに壮大なスケールの歌を創った。箱崎さんがユニット名の通り宇宙人になったのだから凄いとしか言いようがない。しかも、宇宙の視点から地球人を俯瞰して見ている、と言う発想がすごい。

だが、「2021全国創作講習会in福井」に寄せられた箱崎さんの詩を読み返して見ると、今日発表された詩の元になったと思える作品があった。作者は絶え間なくこの詩を練り上げる中で「138億年の旅路」に出会ったのだ。

現職の先生である香氏が、忙しい中でこのコンビでたくさんの曲を創られていることも素晴らしい。今回は、福島から広島へきてこの曲を演奏してとんぼ返りするという。その熱意にも拍手。

武 壮大な歌で、一度では全貌がつかめないので何度も聴いています。ちょっと控えめな序盤から、徐々に盛り上がっていく展開もこの詩にふさわしいなと思いました。一瞬の今を生きる私たちに届けられた、すばらしい詩ですね。省略なしで聞きたかった気もしますが、Eb調が最後に出てくるのもそれなりに効果的でした。77小節「生きて」、また最後の「いらない命なんてない」、ここは特に印象深いです。お二人の歌も良かったですが、大合唱でも聞いてみたい曲です。

坪北 壮大な前奏から始まりました。男声の堂々として優しい魅力的な歌でした。音程をつけて歌うと、その魅力が爆発です!歌詩も、はてしない出来事について書いてありますが、歌にすると、とても身近に感じることができました。

最後の「わたしはあなたをみまもっている」の所がとてもステキでした。ありがとうございました。

寺内 美しいメロディが大変魅力的でした。一見シンプルな歌のようですが、多くの工夫がこらされ、そのひとつひとつが良い効果をあげています。声部が分かれる箇所や、最後の「わたしはあなたを~」の箇所など、聴き手をハッとさせるところも曲全体の良いアクセントになっていました。

水野 138億年ってなんだろう。タイトルの印象も歌の「138おくねんのたびぢ」印象的。行き先を予感させますね。気の遠くなりそうな長い長い時の流れと一瞬の今を生きる命、その対比。どちらも本当。

ちっぽけな人間が右往左往する様も歌詞の中に、誰のためでもないあなたのため(私のためでもあるのかな)いとしい人小さな命、いろんなあなた・・・がうかぶ。ちっぽけな自分の無力さを知りつつ。コロナでたくさんの生がいのちが粗末にされてきたけど、いらない命なんてない、いらない命なんてないと言い切っている力強さ。お二人の歌声はひびきました。

笑顔 作詞/鈴木洋 作曲/鈴木洋 編曲/外山哲也

木村 コロナ禍で会えない日々が続いている状況を、笑顔で呼びかけたいという気持ちが良く出ている。冒頭の「こんにちは」がそれを象徴する言葉として活きている。それに続く詩も、誰にでもわかりやすい日常の言葉で綴っているので、素直に耳に入ってくる。とても爽やかな気持ちになる歌です。映像の中の演奏にもエネルギーを感じます。

武 譜面を最初に見たときには、「こんな高い音から始まる歌は初めて!」とびっくりしましたが、演奏をお聞きして納得しました。この部分がひときわ良いですね。テナーの鈴木さんならではの曲です。16分音符が続く前半と一転した、後半の伸びやかなメロディもいいですね。「町に笑顔があふれるなら、明日への勇気が湧いてくる。」ことばに寄り添った良いメロディです。この調では鈴木さんしか歌えない気がしますから、少し音を下げて、みんなでも歌いたい曲です。

坪北 情景の思い浮かぶ曲でした。最初の「こんにちは」で始まるところは、私たちに語りかけているようです。みんなの~したいの気持ちがよく伝わりました。決して悲しい気持ちではなく、前向きな気持ちで歌われているのが印象的でした。ありがとうございました。

寺内 高い音域からの歌い出しや、途中の広い音程の跳躍など、大胆な試みが曲の特徴をきわだたせていますね。楽しく聞かせていただきました。

水野 美しいピアノの出だし。「こんにちは~!」と言う声かけは、私に言われているよう。コロナのときに「たい」は一緒に笑い「たい」、一緒に話し「たい」。とても素直な歌詞。子供たちが合唱でうたっても、それきいたらうれしくなるかもしれませんね。

みっちゃんのえくぼ

作詞/根来慶子・川野和子・前田光男・寮実千子・今正秀・中山小夜子 作曲/たかだりゅうじ 編曲/武義和

木村 コロナ禍になる直前の2020年2月、奈良市で開催された全国創作講習会で悪戦苦闘していた様子を思い出す。忘れっぽくなったみっちゃんが母親であることを無理なく伝える導入部が素敵だ。忘れたくても忘れられない戦の記憶も、事実を中心に余計な説明を省いていて、胸に迫ってくる。

武 創作センターでも感想を書いた気がしますが、(アレンジをしたくなるような)心に響く良い歌だと思いました。このタイトルがいいですね。この小さな物語の最後にその意味が伝わります。みっちゃんがお母さんだということと併せ、母のえくぼは涙の流れる川なのだと。本コンサート1の「母の涙のうた」とペアのような名曲だと思います。広く歌われたらと願います。

坪北 最初ソロで歌われ、物語の始まりですね。言葉を伝えようとしている演奏でした。男声の出るところなど、好生館を意識された曲作りがされています。全国にみっちゃんがたくさんいらっしゃいますね。そんな事を考えさせられる一曲です。ありがとうございました。

寺内 ストーリーテリングを意識した曲作りで、全体の構成が、大変よく考えられています。各箇所の工夫も効果的で、曲全体の表現性を高めていると思います。

水野 みっちゃん(かわいらしい名前)そうか、お母ちゃんはこの頃忘れっぽいんだね、と1番で知る。姉ちゃんは結核で息止めてお粥を運んだみっちゃん。その光景をみっちゃんは忘れないんだ。

お兄さんが戦地から帰った。妻(みっちゃんの姉)の死を知る。「えくぼはシワになり涙の流れる川になる」ここの言葉すばらしい。そしてもう一度「みっちゃんが私のお母ちゃん」であることに気づかせられる。

いつもここに~医療最前線で働く娘へ~ 作詞/野木靖子 作曲/きむらいずみ

木村 拙曲につきコメントは控えます。

武 お母さんにこう歌っていただけたら、コロナ禍の現場で働く娘さんの不安や疲れも癒されるだろうなあと思います。ピアノ伴奏の形も悪くはないですが、例えばギターの弾き語りで聞くと、また違った曲となって胸に迫るかもしれません。さすが木村さん、ことばに対するメロディのつけ方はとても自然で、ずっと昔から詞と曲が一体だったような気さえします。

坪北 おだやかな曲で、大変美しく演奏も楽しませていただきました。「もしも心がしおれたら」の和音と旋律が素敵でした。なんでもない一日が毎日おとずれる日々が戻ってきますように。ありがとうございました。

寺内 聴き手に語りかけるような言葉と旋律が、とても魅力的でした。和声の設定やピアノ伴奏も歌に合っていました。フェルマータも、とても効果的でしたね。

水野 美しい優しいうたごえ。コロナで精一杯日々いのちと向き合っている看護師さん。心が病む時もあれば心が寒い時も、しおれる時もあーあるなぁと、母の気持ちになってききました。

「羽を休めに」いい歌詞ですね。おだやかな気持ちになってお歌を聴きました。いつでもそこにいてくれるって、そのBeがありがたい。

祝い咲き塩 作詞/十三与太郎 作曲/山田千賀子 編曲/宮津日留人

木村 仙台藩が塩を作っていたことは聞いたことはあったが、東北に住みながら岩伊崎のことは知らなかった。「祝い咲き塩」というタイトルが、気仙沼市岩伊崎の塩をさし、イワイザキと濁らないで読むことにヒントを得ていると理解するまで、時間がかかってしまった。しかし、民謡調の詩は、塩作りの過程と生への希望とをつないで、復興への力が湧くような深みがある。現代の民謡とでも言うような、こういう曲調の創り方もあるのだと、参考になる。

武 オリコンには日本の伝統的なこの種の曲が他にはほとんどないので新鮮です。もっとこのスタイルの曲が増えてほしい気がします。

さてこの歌ですが、単純なメロディだけではなく、音の素材、ことばが重なり合って、三陸の海のように、この歌の世界が広がっていきます。工夫のあとが随所に見られます。欲を言えば、最初の「トーりゃ」の音型が「ぶつかりもみ合う」音の形と後半で重なり合う展開に持って行けると、さらに面白い歌になる気がします。それが重なるように逆算をして曲を書くということですね。曲の末尾の「祝い咲塩」のカノンは効果が今一つの気がしました。

坪北 男声の堂々と歌でスタートですね。自然からいただく産物を人々が大切にされていかれる情景が思い浮かびました。男女の歌い分けも構成感を意識されたとても良い演奏でした。ありがとうございました。

寺内 民謡風の旋律が、良い味を出していますね。男声と女声の交替や掛け合い、混ざり合いもよい効果を実現していると思います。ピアノ伴奏にもうひと工夫あると曲がよりブラッシュアップされるかもしれません。

水野 出だしが印象的。気仙沼にそういう塩づくりがあるのですね。「祝い咲き塩」の音の連なり、美しいです。肌が覚えてる自然の恐ろしさ、リアルです。塩づくりは石川の珠洲にも塩田ありますが、たいへんな仕事。歌詞の中にその工程もおりこまれているんですね。自然を友に、自然の脅威を知ったうえでなお友に。最後がソーリャー・トーリャの掛け声で終わるのも印象的。

母ちゃんとナッパ服 作詞/佐々木伸介 作曲/佐々木伸介 編曲/小林康浩

木村 この歌も「2021全国創作講習会in福井」に持ち込まれた曲だ。2020.2.12の日付とともにある小林康浩さんのサインに胸が痛む。題名を見て、母ちゃん=母親という先入観を持ってしまったのは、私だけではないだろう。歌が進んでくると、母ちゃん=愛妻ということがわかってくる。そう言えば、伸介さんの中では、母親=おふくろさんであった。などと考えているうちに歌が終わりに近ずいてしまう。最後に「母ちゃんの次に大事な俺のナッパ服」と歌う熱々のラヴソングを十分に味わう前に曲が終わってしまった。タイトルが曲の理解を妨げてはいないだろうか。例えば、「大事な俺のナッパ服」だったらどうだろう。小林康浩さんという大切な人を失ってしまったが、しんすけったーずの頑張りに私も励まされる。

武 佐々木さんの自分史の歌ですね。涙と笑いが歌のあちこちから溢れているようです。小林さん手書きの見慣れた楽譜が切ないです。タイトルが別のほうがいいという指摘がほかの講評委員からありました。種明かしを最初からしないほうが良いと。でも、私はこのままでもいいのかなと思います、佐々木さんのまっすぐなお人柄が出ていて。

坪北 合唱曲ですが、物語を聞いているようでした。それぞれの歌い分けも大変魅力的で、小林先生の編曲の良さがきわ立っています!誰もがお母さんとの思い出がありますね。とても、印象的な演奏でした。ありがとうございました。

寺内 シンコペーションを多用した旋律が、この歌を特徴づける軽やかさや「語っている感じ」をうまく実現させていると思います。盛り上がる箇所では、歌い手が気持ちを込めやすく、歌い手にとっても歌い買いがあると思います。

水野 福井の創作講習会で確か歌詞をお聞きしたような。こういう力強い迫力ある歌になったんですね。4人で歌ってるとは思えない大合唱団の力強さ。「ブルーな思い出」うん、いい言葉ですね。「母ちゃんの次に」と言うところにほろりときます。そのナッパ服着て長年いっぱいたたかってもこられたんですね。タイトルだけ聞くと「母」の母ちゃんかなと。おつれあいの意味とやがてわかりました。

その日が来るまで 作詞/石本直 作曲/隅広智子

木村 コロナ禍の大変さを素直に歌っています。現状の具体的な描写は、誰にも思い当たることばかり。その部分の細かさに比して、「気長に待ってよう」という一言で終わっているのは、確かに、そうとしか思えない時期があったからかと思う。2年近くを経た今、広島祭典をやり抜いた今、広島の若い二人はどう捉えているのか。「その日がくるまで〜第2幕〜」を期待したい。

武 コロナ禍での世界中の人たちの気持ちを、爽やかな歌に表現されましたね。言葉に自然なメロディつくりで、今後が期待されます。残念ながらこの歌は、一つの作品としてはちょっとテーマ(結論)が物足りないかなと感じました。4番まであるにもかかわらず、(これはかなり長いです)気長に待っていようだけの結論では、やや肩透かしを受けた感じでしょうか。でも、習作としてはおおいに評価されますから楽しみです。これからも歌をたくさん作ってくださいね。

坪北 コロナ禍にならないとわからない感情が込められた曲ですね。「気長に待ってよう」というフレーズが、お二人の雰囲気にぴったりです。おだやかな曲の中に、強い気持ちが伝わりました。ありがとうございました。

寺内 気軽に口ずさみたくなるような親しみやすさがこの歌の魅力だと思います。(特に「こんな世界はもう嫌だ」は頭に残ります。)シンプルさゆえに、いろんなアレンジや、いろんな替え歌もできそうですね。

水野 まさにコロナのある世界のうた。びくびく気を使い、人の目を気にし、疲れますよねえ。人との距離を要求する厄介なウィルス。心の距離を遠くしたくないよ、遠くさせたくないよと自分に言い聞かせながら歌ってる。ききながら、うんうんと共感しながら聞いていました。人類とウィルス、ずっと昔からそうして共存し乗り越えてきたのでしょうね。

風 作詞/和田ちとせ 作曲/奥村忠一

木村 確か、うたごえ新聞に掲載された詩だと思う。今年のコロナ禍の状況を乗り越えて広島に集まって来た私たちを予言するような詩。「広島に結集した」と言い切っているところがいい。曲は、うたごえ新聞に掲載された詩に曲をつけるという積極性を評価したい。ファミレ、ファミレと安定した“風”。どこかで舞い上がる“風”のようなフレーズが欲しい。

武 素直なメロディ、飾り気のない自然なことば、それらが良くハーモニーして、爽やかな風を感じます。「これこそうたごえは」からのメロディは特に印象的です。欲を言えば、一番高い音がCですが、みんなでこの曲を歌うとすると、もう少し上の音もあるか、あるいは調を一つ上げるほうがいいかもしれません。

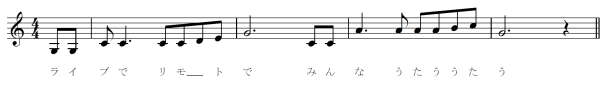

短い曲なので、あまり気にはなりませんが、最初のメロディが一度きりしか出てこないので、ちょっと残念な気もします。このメロディに、ライブでリモートでの言葉も載りそうですから、(譜例1)そうしたほうが、全体が引き締まるかもしれません。

〈譜例1〉

坪北 今日の祭典にピッタリの曲ですね。いろいろな形で歌うことが行われ、みんなで心一つに演奏できる喜びをかみしめます。ありがとうございました。

寺内 なめらかで親しみやすいメロディと「ひろしまへしゅうけつした」の箇所の力強さが良いたい肥を表現しています。もうひとつ異なる雰囲気の箇所が入ると、曲の味わいがより豊かになるかもしれません。

水野 伸びやかな歌声。「平和の風」日本全国あちこちから歌声がつながってつながって、ひとつの場所に気持ちごと集まってくるのですね。

星となれボクらのうたよ 作詞/竹中正道 作曲/藤村記一郎

木村 短めの言葉の中に、様々な思いを巡らすことができる素敵な詩。タイトルもなかなか夢がある。1番で「森」「星」・・・、2番で「季節」「夢」・・・と展開されて、3番で「アザミの花」となっているが、3番でもう一度星に絡んだ詩になるとタイトルやサビが生きてくるのではないだろうか。

武 藤村さんの作品の中でも、特別に輝いている歌だと感じました。私の予言通りに来年のテーマソングになったのですね。あとは愛知の創作でも書いているので、以下それをコピーします。(ここより重複)詞もメロディも、こころに響くとてもいい歌です。よくできています。前半と後半のコントラストもいいですね。来年愛知で全国の集まりがあるようですが、そのテーマソングに私は推薦します。創作センターの方でも好評で、全国にと推薦されています。

坪北 素敵な歌詞にのせて、おだやかで心打つ旋律です。「うたう」ことは、生きていくこと、進むこと、幸せを感じることなんだと改めて感じさせられました。全体も構成感を意識された壮大なものでした。ありがとうございました。

寺内 語りかけるような旋律が魅力的でした。「うたおうもういちど」からの盛り上がりもとても良かったです。ここは特に覚えやすいので大勢で一緒に歌うのにも適していますね。(「Hey Jude」の最後のところを想起しました)

水野 素敵なタイトル。(タイトルも大事)藤村さんの素晴らしい歌声。うたごえの聞こえてくるところにしらずしらず寄っていく、そんな歌。迷った時、星(めあて・目印・・・心細い時はこういうものが必要なんですね)を探すきもちがコロナの時だからこそよくわかります。

危機が迫った時はやはり、これまで歌ってきた人は黙っていられなくて、声をあげる、うたを歌う。合唱の皆さんの声がはじめのうち少し寂しかったけど、後になるにつれ伸びやかに素敵なハーモニーに。

ここは『こぶし』 作詞/やまね ひろゆき 作曲/やまね ひろゆき

木村 地域労組の結集の原点を易しい言葉で歌っていて、作者の狙い通りの作品になっていると思う。最後に電話番号を歌って終わるのも面白い。パネルも上手に使って、電話番号のアピールに成功している。労働組合を知らない若者も増えているだろうから、こういう作品は必要だと思う。

武 仲間に歌う歌と歌う歌として、とてもよくできていると思います。さびの「ここはこぶしという名の」からが特に印象的です。ここが好きです。最後に番号を入れたアイディアは面白いですし、ぜひここに電話をして!という願い、数字だけではない訴えるものを感じます。

気になったのは5小節めの16分音符です。ちょっと唐突な感じで、他の部分とのバランスが悪いかなと思いました。この曲の速さで16分音符は、ひとりで歌う場合は表現の幅を広げる良い道具になりますが、みんなで歌う場合にはバラバラになってしまう危険があります。22小節目の最後の「なか」「あな」も、あえて16分にしなくても、8分のほうが仲間に優しいと思います。

坪北 優しい声掛けで始まるすてきな歌ですね。ピアノや合唱団の入る所など、一つ一つ盛り上げていく心にしみる曲でした。「仲間」の存在は、それぞれ支え合っていますね。番号やメッセージなど楽しく聞くことができました。ありがとうございました。

寺内 語るような旋律で、言葉が自然と頭に入ってきます。メッセージソング、また、コマーシャルソングとしての強い説得力が感じられました。

水野 働く人たちの組合の合唱団、もう20年も。少しずつ認められてきた存在なんですね。仲間が君を待っている。強く大きなものと闘うとき、そう、一人じゃ闘えないんだよね。

さいごに電話番号が出てきたのがすごいリアル!(歌詞だと思っていたらリアル番号の札まで!おみごと)「こぶし」で涙も笑いもくやしさも分けあってきたのでしょう。伝わりました。

中空土偶カックーの唄 作詞/武田和男 作曲/武田和男

木村 縄文時代には、人々は戦さで傷つけあった痕跡が見つかっていない、という点に着目したのはとてもいい発想だ。しかし、中が空洞になっている土偶を「中空土偶」ということも、函館市で発見された土偶に「カックウ」という愛称が付けられたことも知らない私には、タイトルとテーマの結びつきが見えないまま歌が過ぎてしまった。土偶自体は生物ではないので、「生きぬいた思い」や「生きぬいた姿」、「命とともに歩んできた」という表現がなかなかリンクしてこない。

うまく言えないのですが、擬人化したカックウと、信仰の対象となっていたカックウと、「僕ら」との関係をわかりやすくしていくというのはどうでしょうか。例えば、争いのない生き方をしていたカックウからの呼びかけと「僕ら」のやりとりにするとか。

武 まずこの曲のテーマが面白いと感じました。着眼がいいですね。メロディ・コードのつけ方も言葉に自然で、またある時にはググっと迫る部分があり、手慣れた感じを受けます。ただ、語っていることが多すぎるのか、せっかくのテーマが少し散漫になる気がしました。全体の構成をもう一度吟味されると良いのかなとも思います。長い詞で、その中でカックーは3回しか登場しないので、初めて聞くこのことばが、聞くものの心に浸透しないうちに終わってしまう気がします。

坪北 ふるさとの愛にあふれた曲ですね。「カックー」という名前も愛らしく、覚えやすいです。豊かな自然に寄り添ったすてきな歌詩と旋律です。3番は全世界に共通する思いだと思います。ありがとうございました。

寺内 親しみやすい旋律が魅力的です。「ぼくらのまち」から、2拍ずつコードが変わりますが、曲の持つ雰囲気を自然と変化させていて効果的だと思います。タイトルの言葉の持つ、韻を踏んでいる感じを歌詞に反映させるのもおもしろいかもしれないと想像しました。

水野 サブタイトル大事ですね。カックーと名付けたのも武田さんなんですね。その時代に生きた一人の人、その人にもきっと呼び名と言うものがあったはずですものね。その時代にも海・山・川があったから人間たちは生きてこられた、命をつないで来れた。技術だけが進みすぎてそれらを忘れることにも気づかされる歌でした。

たんぽぽ保育園のうた 作詞/コーラスたんぽぽ 作曲/原田義雄 伴奏譜/花井悦子

木村 半世紀にわたる実践が歌の中に結集していますね。子どもたちの楽しく、興味深い顔が浮かんでくる歌です。人形を使う方の声も通ります。歌も歌い込まれています。曲は原田義雄さん、さすが楽しく歌えます。

武 たんぽぽ保育園のこどもたちの笑顔が、目に浮かんできました。保育園のうたにぴったりの、明るくて優しくて、楽しい歌ですね。台詞が入る構成もグッドです。園の歌にとどまらず、他の人たちも歌えるといいのにな、と思いました。

坪北 工夫が各所に見られる素敵な曲ですね。子どもたちでも歌いやすい音域で、毎日の小さな発見が描かrています。3番は大人からの目線で子供たちを見守るもので、地域で愛される曲になりますね。ありがとうございました。

寺内 楽しく親しみやすい歌で、思わず口ずさみたくなりますね。子どもたちが楽しそうに歌っている姿が目に浮かびました。セリフのところは、子ども達が自由にアレンジしてもおもしろいかもしれません。季節や行事に合わせた替えうたをつくるのもおもしろそうです。

水野 たんぽぽのテーマソング。自分たちの園の歌もってるってうれしい!お人形が出てきてびっくり、楽しい!子供たちの声で聞きたいです!遊ぶこと、食べること、人間の育つ基本。けんかもしながら泣く・笑う・おしゃべり・仲直り、「みんなみんな君のもの」の歌詞いいですね。

花にこめて 作詞/清水則雄 作曲/藤村記一郎

木村 「浜通りを花通りに」の歌詞が抜群です。私も、震災から数ヶ月後、多くの人が避難している状況の時に中通りから浜通りに向かったことがあるが、どの家の庭にも花が咲いていて、避難直前まできっちりと手入れを重ねてきた生活があったのだと感じて、「風よふるさとよ」の詩のモチーフになったことを思い出します。10年を経て「バックトゥザ・フーちゃんⅡ」を創られた思いが伝わって来ます。コロナ禍を物ともせず原発事故被災地を訪問するなどして再演している行動力にも頭が下がります。

武 何度か聞いて歌ってきましたが、広島で聞くこの歌、これまで以上に印象深いです。「浜通りを花通りに」このことばに心から共感します。感想は愛知で書いているので以下一部コピーします。

今回(注・愛知2021)最も心に響いた歌です。私は原発事故の被災者ではなく、浜通りに住んでいた人がどう感じるのかは想像するしかないのですが、この曲の中の「浜通りを花どおりに」、このフレーズに心が打たれました。これからも、ひとけのない雑草が伸び放題の風景の中を車で走るたびに、この歌を歌っている気がします。

坪北 歌いやすい音域に作曲されており、みんなで声を合わせて歌える大変すてきな曲です。ふるさとへの愛を感じる歌詩も魅力的です。最後、pfがなくなり声だけになるところもいいですね。ありがとうございました。

寺内 拍子感を大切に作曲されており、言葉も自然に流れています。さいごの「咲け」の前に少し間を置いているのもよい効果を出していると思います。

水野 ソロの方の歌声よく通っていいですね。「咲け~」のメロディ、一瞬の間があって、そこが伝わる。

だんだん合唱の層が厚くなり、福島の浜通りが色とりどりの花で埋まる光景、想像できました。明るい歌声、最後の「咲け~」も力強く美しい。

風と一緒に 作詞/三浦節子 作曲/三浦節子 編曲/藤村記一郎

木村 「風」と「あなた」と「歌」に絞った歌詞が、亡くなった方への思いの強さを感じさせます。具体的なことを省いているので、誰にも通じる思いになります。

武 何度聞いてもいい歌ですね。感想は愛知2020で書いたので、以下一部それをコピーします。

いい歌です。私も何人かの「大切なあなた」の顔を浮かべ、心が震えました。詩の余白に、また曲の休符の間から伝わるものがあります。

冒頭のオクターブ上がっていくメロディもいいですが、「あなたに伝えた」の7度の跳躍のように、下から上に跳躍する部分がそれぞれ特にいいですね。

坪北 同じ歌詩でも、旋律を変えると、異なった雰囲気になりますね。「あなたならなんと答えてくれるでしょう」というフレーズが大好きです。そのように想像するだけで心の中に存在し続けるでしょう。すてきな曲を、ありがとうございました。

寺内 やさしい曲想がいいですね。合唱になるところも美しいです。気持ちよく歌えそうです。

水野 美しいメロディ。失った仲間の存在の大きさ、「あなたならなんと答えてくれるでしょう」風の中で一緒に歌う、その気持ちがとてもすてきに伝わってきました。亡くした方の大きさ、でもさびしい歌にはなっていません。短い歌詞なのに心に響く歌詞でした。「~時を歌う」のハーモニー美しかったです。

18. いのちをはぐくみ平和をねがう合唱団「ほっと・夜明け」(愛知)

今を生きて

原詩/高木日南子 作詞作曲/高木日南子・伊藤百合子・上野清美・式由美子・中村美緒・郷右近修 編曲/中村美緒

木村 年老いた母親と子どもの会話と思わせるような言葉、メロディが掛け合いになっているのがいい。忘れていくことへの不安を「大丈夫」と見守り励ましている姿が、創作集団の質の高さ、人間としての心の美しさを感じさせます。

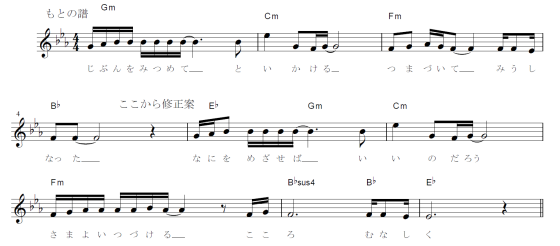

武 愛知の時の感想に書いたものですが、譜例も載せてあり、他の方にも参考になるかもと思い、譜例も含め、そのまま一部を転載します。

人生の秋を暖かく包み込む歌になりましたね。こんな仲間がいるのは幸せです。

最初のメロディ、「あったの」の「っ」、「思った」の「っ」、日本語の特徴でもあるこの「っ」を音符に載せる場合について、譜例2をご覧ください。こちらの方が自然のように思います。

ただ、自然ならばいいのか、という疑問はいつもあるので、これが正解ではないと思ってお聞きください。

「大丈夫」から「覚えてるから」まで、おそらくずっとD7の和音だと思います。これは普通には(専門的に見れば)長すぎるかと思うのですが、ここが逆に新鮮な気もします。常識にとらわれないということは大切なことですね。

|

〈譜例2〉

坪北 3/4のリズムにのって、おだやかな曲です。しっかりと歌のメッセージが伝わる演奏でした。3番の歌詩が特に魅力的に思いました。「今」がたいせつですね。ありがとうございました。

寺内 3拍子が持つ感じが効果的に生かされており、気持ちよく聴くことができました。

対話形式になっている冒頭や途中ソロで歌われる箇所、最後の「だいじょうぶ」というセリフなど、ひとつひとつの工夫が良い効果を出していると思います。

水野 一人のお父様の事を歌詞にして。いろんなことを忘れてゆくおいた父、は、不安もイライラもあるだろうけど大丈夫って。どんなこと(できごと)、そんなふうに(きもち)と追いかけていくところがとても印象的。そうか、その方が忘れてもわたしが、わたしたちが覚えてるって、いつかいろんなことを忘れて行くかもしれない父にとっても安心します。生きてる今をいとおしく思える歌。最後の大丈夫も効果的。

夏の終わりに 作詞/望月フミヒロ 作曲/望月フミヒロ

木村 なんと美しい言葉とメロディ、ステキな歌とピアノなのでしょう。聞き入ってしまいました。

武 今年も「もちづきワールド」満開ですね。おしゃれで、奥が深くて、余韻が美しい歌です。山田さんの声もすばらしいので、聞きほれてしまいます。7や9の和音をふんだんに用いた微妙なハーモニーがすてきです。終わり方も好きです。

歌やピアノの素晴らしさ、ことばの美しさ、和音の色合いの深さ多さに心を奪われがちですが、曲自体はどうなのか、構成はこれでいいのかなど、もうすこし吟味することも大切でしょう。一部で、メロディとピアノが重なる(ピアノにメロディがある)部分があり、そのこと自体は悪くないですが、少しそれが多くて気になりました。あと、ほぼ終わりまで一つの音の世界で終始しますが、この長さの歌ですと、どこかで別の音楽素材、調がうつるとか、伴奏形が変わるとか、別の色合いの世界に行くことも考えてみるのも良いかもしれません。次作を期待しています。

坪北 すてきな歌曲ですね。旋律の音域の広さも歌いこなしていらっしゃり、ゾクッとする和音がたくさんありました。歌詞を大切にされている曲作りだと思いました。伝えたい音楽がそこにあると思いました。ありがとうございました。

寺内 しっとりと美しい旋律と、それを支えるピアノ伴奏がたいへん魅力的でした。中間部の「なつの~」「たそがれの~」の箇所は曲全体の形をつくる良いアクセントになっていると思います。説得力のある表現性を持った歌だと思いました。

水野 美しい歌声。情感豊かに歌ってらして感動しました。風景の映像が目にうかぶ歌詞と曲。「夏の輝きにあふれていた~」美しいメロディ。とても難しい歌だけどすてきに歌っておられますね。ピアノの編曲、演奏も美しくて聴き入ります。お二人、同じ職場で働いてらっしゃるのね。「まっすぐな想い」の歌詞伝わりました。「消えること~」も印象的。

夕日の街 釧路

作詞作曲/伊藤俊雄・伊藤幸江・岸上瑞恵 番藤美和子・桑田康徳・前田程子・斎藤清巳 編曲/高畠賢・河原崎恵子

木村 歌詞と曲に大きさと広がりを感じる。歌ってる人たちが、釧路の街とうたごえを愛していることが、映像からも伝わって来ます。祭典中心は残念ですが、歌い継がれることを願います。

武 祭典は中止になり残念でしたが、ことばに自然で、歌いやすい歌ができて良かったですね。8分音符で始まったメロディが3段目4段目でゆったりとした動きになり、それがまず面白い。そこは5段目からの、心に響くすてきなメロディを導き出しているかのようです。「釧路に」の2小節が特に印象的でした。冒頭のメロディが、ちょっと珍しい「レ」から始まり、このチャレンジには拍手です。2段目「ソ」から始まるのも面白いですね。歌うにはちょっと難しいですが。ただ、7,8小節がずっとGコードで、ここは一工夫あってもいいかなと思いました。

坪北 情景が思い浮かぶ曲でした。それぞれ変わっていく自然を、おだやかな曲調で表現されています。「平和:「命」「希望」はうたごえにのせて、今全世界の人々に響きますように。ありがとうございました。

寺内 シンプルで親しみやすい歌ですが、細かい工夫も感じられます。例えば「うみからのめぐみが」でメロディの途中から2声に分かれるところは、とても美しく、またその後の箇所への自然なつながりになっていると思います。最後の部分も気持ちよく歌えそうですね。

水野 中止になった去年の祭典テーマソング、今日きけてよかったです。「しらしらと氷輝き」釧路ならではの光景を表現している言葉なのでしょうね。2020の集まってくる皆さんをお迎えするはずだった歌、美しいメロディ。「真っ赤に染める~」ここのメロディが美しくて印象的です。

さあゆこう、仲間たちよ 作詞/斎藤敦夫 作曲/藤村記一郎

木村 大冒険への始まりの歌でしょうか。子どもたちの真っ直ぐな声がいい。さすがに歌い込まれていて言葉が届いてきます。最後に出てくる「自由と愛のほめ歌」という言葉が気になります。他の曲も聴きたくなりました。

武 私のお気に入りの歌の一つです。舞台で、子どもたちの歌で聴いてみたいといつも思っています。それにしても名古屋からおちびちゃんたち、よく来られましたね。可愛かったです。拍手。感想講評は愛知で書いているので一部を以下コピーします。この曲は、このシリーズの中で、(聴かせていただいた中で)私が一番気に入っている歌です。この歌詞にぴったりのメロディは大昔からついていたような気になります。それだけ自然なのでしょう。ミュージカルでこの歌をこどもたちが歌っている情景が浮かびます。

坪北 子どもから大人まで歌えるすてきな曲です。前向きな歌詩も大変印象的です。歌詩を伝えようとされる演奏でした。転調した後も盛り上がっていいですね!来年4月の講演大成功されますように!ありがとうございました。

寺内 「さあゆこう」の旋律と「きこえるだろう」の旋律とが異なる性格でよい対比を表現しています。さいごの方、「きこえるだろう」を何度もくりかえすのもとても効果的でした。合唱になるところも美しかったです。

水野 懐かしい「ガンバと仲間の大冒険」、ガンバの物語がこんな歌になっていたのですね。作者の斉藤敦夫さんが作詞されているのね。小さな歌い手さん達、がんばれ。ちゃんと聞こえましたよ、あなたのうたごえ。「きこえるだろう~」美しいメロディと歌声、間奏の調べ力強い、さすがミュージカルだ。自由と愛のほめ歌」(讃える歌なんですね)最後の節のハーモニーとメロディーがとても美しいですね!

集まれば元気 原詩/林まなみ 作詞/愛知教職員合唱団きぼう 作曲/藤村記一郎 編曲/藤村記一郎

木村 女性の権利獲得の歴史を、具体的で身近な言葉を用いて表現したのがいい。大きな流れを概括し、ポイントを絞ったことで、シンプルに伝わってくる。「愚痴も磨けば要求に」、「内なる差別意識を変えてゆくこと」の表現には、いろいろな思いが詰まっているのだろう。今後の作品のテーマとなるかも知れない。

武 2020の愛知創作の会に感想を書いたので、以下その一部をコピーします。その時も心に残り、また創作センターでも話題に上がった曲です。今回も共感する講評委員のかたが多かったです。聞いている人も元気の出てくる歌ですね。何度も繰り返される「集まれば元気」のメロディが全体を引き締めていて、全体のまとまり(統一感)を感じます。冒頭の8小節、聞いている人もすぐに歌いたくなるようなこのメロディが秀逸です。

以下2020愛知より。私たちは当然だと聞いてしまうそれに続く歌詞も、「ああそういえばそうだなあ」と気づかされる人たちが、私たちに周りにはたくさんいる気がします。コロナの時代だからこそ、うたごえ以外の人たちとも、この歌を歌いかわせるのではないでしょうか。たくさん歌ってください。いい歌です。

坪北 元気の出る曲です。歴史がよくわかる歌詩です。先輩たちへの敬意を感じます。でも、そんな中で「元気」が源になっていることがわかります。メッセージがよく伝わる演奏です。ありがとうございました。

寺内 力強くメッセージ性の強い歌詞であるにもかかわらず、軽めの曲調で、そのギャップがそれぞれのキャラクターを引き立てていると思います。くりかえされる「集まれば~」のフレーズは言葉の韻を踏んでいることともあいまって、聴き手の心に残りやすいと思います。

水野 初めからストレートに力強く元気!愚痴も磨けば要求に」なるほど!ほんとですね。(Personal is political)あつまれば元気、語り合えば勇気、韻をふんでるフレーズ、くりかえしてそこはすぐに覚えて一緒にうたいたくなります。とても具体的な歌詞が次々に。そうやって勝ちとってきたんですね。愚痴を磨きながら。内なる差別意識、ほんとですねぇ気づかされます。

亡き父へ感謝を込めて 作詞/真堂美織 作曲/町澤恵

木村 亡くなった父への娘としての率直な気持ちが語られています。親の愛を受け継いで世界を愛で包もうと、女声11人の合唱が語りかけます。変化球でなく直球の言葉と曲が、胸の奥に響きます。

「亡き父へ 感謝を込めて」というタイトルは、きっかけであって、詩のタイトルとは違うような気がしますがいかがでしょうか。例えば、「愛〜亡き父へ 感謝を込めて〜」というタイトルもあるのではないだろうか。

武 心に染み入るいい歌ですね。特に最後の「おとうさん」には泣けました。私も、もうそんなに先はない「お父さん」の一人として。こんな風に娘に歌ってもらえたら幸せですね。(私は無理かな)曲について一言。メロディは全体によくできてはいるのですが、Bの部分、また37小節から、53小節あたりのソプラノの「飾り」が、大事なメロディを消してしまっていて、残念ながら効果的だったとは言えません。

53小節はメロディもF#→Eで、ソプラノもオクターブ上で同じ音で動くので、どうしても、歌詞が消えてしまうのですね。でも随所にこの曲は作曲者のチャレンジがあります。うまくいかない場合もありますが、こういうチャレンジ、私は好きです。

個人の思いを歌った歌ですから、このタイトルでいいと思いますが、他の人にも歌える歌とすると、別のタイトルもあるのかもしれません。

坪北 歌詩がよく伝わる演奏でした。曲の雰囲気は全体を通して大変「優しく」、愛にあふれた曲作りをされています。フレーズの終わりも美しく処理され、芸術的な歌曲に仕上げられています。ありがとうございました。

寺内 単旋律から徐々に多声へと広げていく流れに無理がなく、自然に感じられました。旋律自体も、とても美しかったです。「ラララ」に入る直前の一瞬の間もとても効果的でした。

水野 美しいメロディーの始まり。美しい女声合唱。「ごめんね~ごめんね~ 親になりわかったこと・・・」とてもきれいなメロディ。「どんどん」「前に前に」何気ない歌詞だけど曲と相まって印象的。

タイトルがその通りなのですが、とても普遍性を持った歌だと思うので歌詞の中のことばを選んでタイトルにしてもいいかも。「箱に入った」「良い娘じゃなかった」の歌詞で亡き親への歌と聞いててわかるので。

もうイヤ! 作詞/石塚早恵・斎藤清巳 作曲/斎藤清巳

木村 全国創作講習会in福井に持ち込まれた詩ですね。その時の最終行は「希望はその先にきっとある」となっていたが、今日の発表では、「もうイヤだ! もうダメだ!」の繰り返しの後に「あしたは晴れるかな」で終わっている。見事な「昇華」だが、リモート創作で辿り着いたことの意味は大きい。

武 タイトルがまず面白いので、「どんな歌だろう」と興味がわきます。作詞者の名前を見て、社会問題や政治に対するもうイヤかと思ったら違いました。外側へではなく、こころの内側へのもうイヤだったのですね。私も共感します。イヤだ、ダメだ、を声に出せない社会や家族ではなく、それをぶつけても誰かが受け止めてくれる、一緒に叫んでくれる社会や学校や家庭を作りたいですね。歌いやすい、覚えやすいメロディが付きました。一度歌うとこのメロディ、何度も心にこだましそうです。ただ、ちょっと明るすぎるかな?この明るい3和音(長三和音と言います)だけではなく、短三和音(この調の場合はEm、F#m、Bmなど)もどこかに欲しい気もします。

坪北 とてもやさしい曲だと感じました。おだやかな曲調によりそった歌詩、「あしたは晴れるかな」というところが、とても印象的です。小さな幸せを見つけられる一曲です。ありがとうございました。

寺内 前半部分と後半部分の対比が効果的でした。特に「もういやだ」、もうダメだ」のフレーズはとてもキャッチ―で頭に残りやすくて良いですね(思わず口ずさみたくなります)。

水野 5月の福井でお聞きした歌詞がこんな歌に育っていたのですね。がまんにがまんをためて気持ちを飲み込んできたけど、あー!もう限界だ!はきだしていい、叫んでいい、のですね。そうしなきゃ気持ちはすっごく便秘しちゃいますものね。

最後の「あしたは晴れるかな」でちょっとほっとします。もういやだ、だめだ、のとこ、そこんとこだけはもっと叫んでもいいのかもって思いました。

敗れざる者たちへ 作詞/二見伸吾 作曲/来栖慎一

木村 日付と気温と途中棄権者の人数。この具体的な数値が効いている。主観的な主張を最後の2行だけにして、客観的な数値で展開した構成が成功している。大きく話題になったテーマではあるが、問題を告発する創作曲としては貴重な作品となった。

武 美しくて素敵な歌とギターの演奏で、聞きほれてしまします。実に良いところに目をつけましたね。テーマがいい。私も含め、このように感じた人はおそらくたくさんいたでしょうが、すっきりと歌にまとめられたことに拍手です。繰り返されるラララのメロディが自然で、でも訴えるものがあり、とてもいいのですよ。6行目のFコードの使い方もうまいですが、「たどりつけなかった」あたりのメロディがややあいまいな感じでした。

また私なら、E7はずっと使わないで(我慢して)取って置き、自分に敗れたのでもありません、の「ん」のここにのみ使いたい気がします。この曲の一番いいところ、クライマックスですね。また、ここの「ありません」の後追いは不要に思います。軽い感じになってしまう気がしました。

坪北 最初のラ~ラ~の所で、あっという間に8月になりました。ハーモニーをつけるところが、最後の1フレーズだけという構成も大変シンプルでいいと思いました。歌い分けも、それぞれの声質が生かされ、聞いていて心地よく感じました。ありがとうございました。

寺内 さわやかなフォーク調のギターと歌詞旋律がマッチしており歌のもつメッセージを効果的に伝えています。

二人がコーラスする箇所や「ガンバレ ファイト」の箇所もよいアクセントになっていました。

水野 今年の歴史に残るオリンピックの歌でしたか‼(MCさんの一言で意味了解!)「がんばれ」「ファイト」の生ごえ。このかけあい、臨場感あっていいですね。「ありません」の追っかけに続いて「『ウソと偽り』に敗れたのです」のハーモニー美しい。

3番の歌詞、確かにウソと偽りで始まっていました。具体的な数字がとてもリアルです。「敗れざる者たちへ」これを歌にしようとした着眼点いいですね!笠木透さんを思い出しました。

マスク屋さん 作詞/いがらしのりこ 作曲/町澤恵 編曲/町澤恵

木村 コロナ禍の親子の歌として秀逸。曲も素敵。動物の絵にマスクをかけると言う演奏時のパフォーマンスも良かった。

武 創作センターでも話題になった歌で、すてきな香りがする佳品です。実は私は町澤さんの作品の隠れファンで、毎年どんな曲が出るのか楽しみにしているのですが、このマスク屋さんにも作曲者の持ち味、ことばに自然なメロディとハーモニーがいっぱいに溢れています。舞台での演出も良かったですね。次作もとっても楽しみです。

坪北 語りかけられているような演奏でした。演出も考えられ、見ている方々も楽しめるものでした。イラストも大変かわいいですね。鶴のマスクはそうですね。あの形じゃないと!工夫がいっぱいです。ありがとうございました。

寺内 語るような旋律と美しいハーモニーが印象的でした。途中に挿しはさまれる間奏部分の演出や「ハクション」も曲全体に良いアクセントを与えていました。

水野 童謡のあいらしさ、ああ、だけどコロナ下の歌なのね。やさしいやわらかいメロディ。演出もとても楽しい、ほっとする歌でした。象も、りすも、つるも、マスクしてる。桃の葉っぱ、柿の葉っぱ、そんなマスクあったらいいなぁ。不織布で95%カットのマスクでないとダメって息苦しいね。

無人駅に咲く花 作詩/山本芳恵 作曲/小林康浩

木村 2019国鉄のうたごえ祭典を仙台でやったことを思い出します。小林康浩さんが縦横無尽の大活躍でした。どこにでもあるローカル線の雰囲気ですが、そこには復興へ立ち上がる市民への視線が注がれています。冒頭に「素朴に」とあるように、小林さんのメロディは優しく、ゆったりとした中にも強さを感じさせます。4人の歌唱も表現力のある演奏です。

武 この歌を聞きながら思い出したのは、震災後に何度か通った石巻周辺の、流され、壊れてしまった人気のない駅や鉄路でした。それが今はこんな形で再生されたのだと、心が温かくなりました。

ただ、いい歌なのですが、やや長いのかなという気もします。この長さの詩は作曲するとなるととても大変ですが、小林さんも少し苦労されたのかもしれません。テーマやことばはとても良いので、この内容で、詩の長さを半分にしてみて、別の曲を作ってみるのはどうでしょうか?ダブっている表現があるので、もう少し凝縮して行間にも語らせてはどうでしょうか?

坪北 3/4のリズムにのって、おだやかに歌われています。情景を思い浮かべながら聞いていました。駅はいろいろな人が立ち寄り去っていきますが、駅の目線で考えると、そこに存在することが大切で、そこを大事にされている人々によって支えられていますね。ありがとうございました。

寺内 女声・男声それぞれの持ち味を生かした構成が洗練されていると感じました。各部分は異なる性格を持っていながらもとても自然につながっていました。セリフの入りも自然で、かつ効果的でした。

水野 人数少ないのに素敵な合唱を聞かせてくれた方達ですね。午前にも出てらして。「街を離れた人たちが帰るその日を(ここの曲も美しいですね)夢に見ながら~」の歌詞に現実が見えます。語りアナウンス(駅のホーム)も歌の中で効果的です。無人の駅が擬人化されて、人のように、誰かを待っている。「良い旅をお楽しみください」って切ないやさしい歌。

サンマ(三間) ソング2021 作詞/伊佐昭代 作曲/伊佐昭代

木村 歌い出しの「サンマソング」のメロディが印象的で頭から離れない。時間、空間、仲間という三間の意味がわからなくても引き込まれていきます。(導入で丁寧に歌っているので意味も良く分かりますが……。)タイトルに「2021」とあるとおり、コロナ禍のことも歌っていてタイムリー。

武 タイトルを見た時には、温暖化で棲み家を追われたサンマの歌かと思いましたが、時間、空間、仲間の三間だったんですね。三密ばかりが叫ばれたコロナ禍中で、私たち大人にも、子どもたちに本当に大切なことを、軽やかに歌ってくれました。いい歌ですね。

頭に出てくる「サンマソング」×4、このメロディがいいですね。これだけで歌の世界に引き込まれます。最後の最後のサンマがだいじのDからAへの跳躍は、普通ではなくて面白いのですが、ちょっと無理を感じました。

坪北 とてもステキな歌詞ですね!「時間」「空間」「仲間」すべて歌うことで解決しますね。時間を使って空間で仲間と一緒に歌う。そんなことを考えながら、聞いていました。サビは大変覚えやすく楽しめました。ありがとうございました。

寺内 「サンマソング~」のくりかえしが、とてもキャッチ―で、聴き手に強い印象を与えますね。他の部分もすなおでシンプルな旋律が良い効果を出していました。最後の「だよね」もよかったです。

水野 サンマー三間の発想・着眼点のおもしろさ。タイトルの妙もあり。出だしから弾きがたり、時間・空間・仲間、ここはギターなしで、とても意味が強く伝わります。なるほどそのサンマか!と。センスいいうた!「サンマーソング」っていうとこもとても印象的。

オンラインでは見えない、感じ取れない、聞き取れない小さな声、とても共感。子どもだけじゃなくても大人にもすごく必要!!最後の「だよねぇ~」に思わず、うんっ!!だよねぇ。と。

ちいさな手の中に 作詞/細川美鈴 作曲/細川美鈴 編曲/尾谷誠

木村 2番冒頭に「むすめの胸に抱かれて 私のもとにやってきた」とある。お孫さんのことだったのか。それでも、言葉もメロディも若々しく、幸せな気持ちにさせてくれる。歌いやすい音域に収めて、メロディが流れているのもいい。

武 楽譜の最初に記してあるように、いっぱいの幸せに満ちた歌ですね。今この時代に、新しい命が誕生してくること以上の希望があるでしょうか。3行目で音の色合いが変わるところ、5行目からの2重唱など、作曲の「つぼ」をおさえた、とてもよくできている歌だと思います。演奏も良かったですよ。

坪北 コロナ禍で作曲に取り組まれたとのこと、大変すてきな曲に出会いました。みなさんの優しい雰囲気にピッタリの曲ですね!多幸感いっぱいのステージでした。ありがとうございました。

寺内 シンプルかつ優しい旋律が歌詞の持つ味わいをよく表現していると思います。また「まんまるえがおが~」の箇所はやさしさだけでなく、ある種の強い決意が込められていることが感じられ、曲全体を引き締めていると思います。

水野 福井で生まれた新しい「こんにちは赤ちゃん」ですね。お孫さんをいとおしむ気持ち。おばあちゃんとしてしなきゃいけないことがある!と決意も感じます。優しいハーモニー、まるまる笑顔、赤ちゃんの☺まるいほっぺとお顔うかびます。

大好きなみんなへ 作詞/中村はるな・宮本絹子・斎藤清巳 作曲/中村はるな 編曲/武義和

木村 人と人との関係が危うくなっている今、大好きなみんなへの思いを歌って伝えられる関係はとても貴重なこと。「目に浮かぶ ぱっ」や「手をつなごう ぎゅっ」の表現が生き生きしていて楽しい。福井センター合唱団の楽しい雰囲気が良く出ています。

武 創作センターの選考会で150曲以上の楽譜を見た中で、一番心に残った歌でした。作曲の中村さんは、「初めて曲を」とおっしゃっていた気がしますが、なんのなんの、手慣れた感じで自然で歌いやすく、でもどこかちょっとおしゃれで素敵なメロディが付きました。コロナ禍でしか生まれなかった名曲です。「ぱっ」とか、「ぎゅっ」といった音が入るのも面白いです。ほかの合唱サークルなどでも歌われ始めていますね。また、ぜひ歌を作ってください。楽しみにしています。

坪北 すてきな前奏からのスタートです。歌い分けもしっかりされており、楽しく聞かせていただきました。転調も含め、構成感を意識された演奏でした。最後もとてもステキでした。ありがとうございました。

寺内 ユニゾンの箇所も、別れて歌う箇所も、自然な旋律と和声ですね。気持ちよく歌える歌だと思いますし、また、そのことは客席にも伝わってきました。

水野 ぱっ‼がいいですね。リズムも楽しい。みなさんが楽しそうに歌ってるのが伝わってきます。男声・女声のバランス美しい。間奏すてき。転調してからが特に好きです。「あいたいな!大好きだよ!ギュっ!」

アンネの薔薇 作詞/清水雅美 作曲/斎藤清巳

木村 作詞の清水雅美さんは、彗星のごとく現われた“福井の創作の星”だ。この作品も薔薇にまつわるエピソードを見事に歌にしている。私はこのエピソードを知らずに聴いたが、かつて読んだ「アンネの日記」の強烈な印象が蘇り、戦争との訣別を訴えてくる。1番の最後の「美しくこの庭で咲かん」という「咲かん」の表現は私には思いつかない、深い表現だ。斉藤清己氏にしては珍しい曲調も詩を生かしている。

祭典プログラムには「ー深大寺植物園公園にてー」という副題があったが、オリジナルソングブックでは無くなっている。副題が無い方が旅日記の域を越えて日常に訴えかけてくるように思う。

武 今回のオリコンでこの歌を聞き、アンネのバラにとても興味がわいたので調べてみました。福井県では高浜教会にあるのですね。実物も見てみたいです。曲も詩ももちろんですが、お二人のデュエット、また鍵盤ハーモニカを入れたアイディアがすばらしかったこともあり、心に深く残った歌になりました。福井でだけで歌っているには惜しい歌です。

坪北 聞きごたえのあるDuoでした。小説のような歌詩ですね。「せめて代わりに」というところのフレーズが大好きです。一瞬で世界観に引き込まれました。ありがとうございました。

寺内 フォーク調のギターが、歌詞とメロディによくマッチしています。声部が分かれるところもよい効果が出ています。最後の「美しくこの庭で咲かん」の箇所のメロディには大胆な跳躍もあり、とりわけ印象的でした。

水野 ピアニカとギターで始まるいいメロディ。ソロの歌声も美しいですね。少しずつ声が合わさって行くところがいいですね。少女から大人になる、色が変わってゆく花のようにアンネも変化していきたかったでしょうに。その花をアンネが見る事は永遠にない、その悲しみとアンネのバラの美しさが目にうかびます。

キャンドルナイト 作詞/清水雅美 作曲/清水雅美・榊原昭裕 編曲/尾谷誠

木村 2020年2月、奈良市で開催された全国創作講習会で清水雅美さんを強烈に印象づけることになった作品だ。今回、当事者のお母さんがソロで歌ってくれた。作品を創って終わりではなく、演奏によって多くの人に伝わっている、その町の人々の心を寄せる思いが、ひしひしと伝わってくる。

武 創作センターでも話題になり、推薦曲に選ばれたこの歌、今回はご本人のソロで始まるという貴重な演奏をお聞きすることができて嬉しかったです。いい歌ですね。

悲しい、そして美しいメロディですが、「あれから何年」からが特に好きです。全体の詩の構成もいいですね。

坪北 みなさんがこの歌を大切にされていることがわかりました。それぞれの問いかけが、曲の中で活かされ、メッセージ性の強い曲になっています。歌うことは共感することなんだなと感じながら聞かせていただきました。「仲間」は本当に大切です。ありがとうございました。

寺内 語るようなメロディで、言葉がよく伝わってきます。跳躍を控え目にしている箇所と、大胆な跳躍を取り入れている箇所との対比も効果的でした。最後の「短いいのちだったけど~」からの箇所からは、とりわけ高い説得力が感じられました。

水野 息子さん(のお写真)と一緒に舞台に立ったお母さんのきもち、どきどきしながら耳と心を澄ましました。青年かな、一人のつぶやきのような歌ごえから始まって、少しずつ声が重なり合って素晴らしい合唱になってゆく。心が揺れる、心が熱い、心が見える、の所のメロディが美しいね。

私の全く知らない1人の青年がこの街にキャンドルをいっぱい灯そうと願って、けんめいに取り組んだんですね。一人の始めたことが、この街の人たちをまきこみ、今はもう街のみんなの宝物になっているんですね。息子さんのセリフと気持ちが歌詞になり、母さんのセリフがそれに応えて、歌の中で親子が対話している気がしました。「やり残した事はなかったね」と言う思いになれるまでの時間の長さを思いながらしみじみ聴きました。

みんなヒーロー 作詞/石田継美 作曲/真利子律子

木村 極めて今日的なテーマを、極めて現場に即して作り上げた好作品。歌の導入部のパフォーマンスも堂に入っている。ズームでの保育のうたごえ学校で生まれた作品だとか。制作の過程もまた今日的な成果である。

武 歌いやすくて明るいメロディで、こどもたちもすぐに覚えて歌えそうですね。

構成がとてもいいなあと感心しました。明日からでも、実際の保育の現場で歌えそうです。振り付けも演奏も良かったですよ。ところで女の子用の歌詞は?今はみんなぼくでもいいのかな?

坪北 楽しい演奏からのスタートですね!

「マスクしなさい」「手をあらいなさい」言われるよりも、こんな楽しい歌をうたって、ヒーローになれちゃうなんて最高ですね!全国の子どもたちが歌って元気にコロナ禍を乗り越えていきたいです。

ありがとうございました。

寺内 親しみやすく、うたいやすいメロディで、歌詞に込められた大切なメッセージがよく伝わってきました。

歌い出す前のお芝居も、歌のもつメッセージ性をより一層高めていました。

水野 始まりの演出が楽しい!舞台の上で、演じ歌っている人たちも楽しそう。子供たちも楽しく覚えられますねぇ。ふりもいいですね、元気でます。歌だけじゃない発表、おおいに楽しませてもらいました。会場を巻き込んでましたね。

消しゴム 作詞/相田望乃華 作曲/石垣就子

木村 被災した高校生の作品にきちんと目を通して曲に仕上げるという姿勢が素晴らしい。「消しゴムで消えた葛藤」とはどんなことだったのだろう。「消しゴムは小さくなって/やっと見つけたスタートライン」。消しゴムで何度も書き直したという若者の夢がどうなるのか応援したいという思いになります。

武 被災した高校生の悲しみや迷い、またそれでも歩き出そうという決意の気持ちを、身近なな消しゴムに重ね合わせた、心を打たれるとても良い詩ですね。

メロディは詞に忠実に書かれていますし、随所にはっとさせられるフレーズもあります。

ただ、部分的には良くても、全体を聞くと、どこかまとまりのない感じを受けてしまいます。

なぜかなと考えてみたのですが、この長さの中に、新しい要素が次々と出てくるからかもしれません。

例えば、31小節の「自分を見つめて」からの2小節は、印象的でとても良くできていますが、ここではこの一回しか出てきません。(49に登場はしますが)譜例3のように、次の言葉にもこのメロディを載せてみたらどうでしょうか?25小節の最後のソプラノ「の」は、Cbのほうが良いでしょう。

〈譜例3〉

坪北 構成感を意識した曲作りになっています。迷いについて考えさせられる歌詩です。最後は前向きな気持ちに変化していく様子がよく表現されています。ありがとうございました。

寺内 美しく自然なハーモニーが魅力的でした。各部分は、異なる性格を持ちながらも無理なく自然とつながっていきます。曲全体の持つしっとりとした表情が、よく伝わってきました。

水野 10年目の高校生のきもち、その思いを消しゴムを通して表す。そうですね、夢や計画を何度も書き直し、訂正しなおし、あきらめなければならなかったくやしさ、空しさ、の感じられる歌詞。消しゴムを描き直すこともできるし、そうか、葛藤は消して、もう一度スタートすることもできるのか。どれだけ軌道修正して、消しゴムもチビて・・・やっと見つけた出発点。切ないけれどやさしい歌。消しゴム主役にしてこんなに気持ちを話せるのですね。

何億分の1の愛の奇跡 作詞/柳純 作曲/いでちゃん。

木村 タイトルがすごいスケールだが、歌は愛する人への素朴な感謝。このギャップは成功しているのか。オリジナルコンサート会場で聴いた時は??と感じたのだが、家で楽譜とともに振り返ってみると、二人だけというシチュエーションなら有りかな、と思えた。世界中の人々の中から巡り会えた思いを全部込めているのですね。

武 なんといっても、いでちゃんの歌唱力の素晴らしさに圧倒されます。私たちがこの星で出会えるのは、ほんとうに何億分の一の奇跡ですね。感じ方や生き方が違っても、いつもそんな奇跡を感じて、寄り添って共に生きたいものだと思います。

メロディ、特に頭の6小節は好きです。寂しいからは、ややメロディの線とコードが不安定になる気がします。Cコードをここで使うのは面白いのですが。

是非これからも歌い続けてください。

坪北 語りかけるような演奏でした。すてきな和音もありました。一つ一つの奇跡は毎日毎日起こっていますが、通り過ぎてしまいますね。そんな奇跡を気づかせていただきました。ありがとうございました。

寺内 旋律のリズムが、言葉一つ一つをかみしめるように歌えるよう工夫されていました。シンプルな旋律・和声であるにもかかわらず、歌のもつ表現の説得力が高いと感じました。

水野 何億分の1の愛、出逢ったことは奇跡なんだよ。感じ方、考え方、ちがうこといっぱい、生き方もちがうのか。それじゃぁきっとけんかもいっぱいするだろな、この二人。よっぽどよっぽど思いやりあわないときっとむずしいのだろうな、と思いつつききました。何億分の1、だから、その愛はrare(レア)もんだね。

忘れえぬ子どもたち 原詩/葛西洋子 補作詞/ひまわり創作部 作曲/石垣就子

木村 1番から3番まで、教室に居続けなければわからないエピソードにあふれている。子どもたちが成長していることを実感する場面を具体的にして示してくれているのも嬉しい。学校での先生たちの実践と子どもたちの心の動きを素材に地道に作品を作り続ける皆さんに敬意を評します。

武 胸に響くいい歌です。長い詞なのに、あまりそれを感じません。教員の生活の中で、出会った子どもたちに育てられてきたことに、私も深くうなずきします。

3拍子から4拍子に移ることとか、 21小節のような16分音符で子どもの声をあらわすところとか、ハーモニーの自然な美しさとか、作曲も良くできていると思います。104小節からもいいですね。細かいことですが、何回か登場する26小節のアルトの形は、チャレンジとしては面白いですが、少し無理があります。普通に2拍目は「シシ」ではなく「ふぁふぁ」でいいでしょう。57、88小節も。

坪北 一つの物語を聞いているようでした。子どもたちとの思い出は、宝物ですね。大人でも、子供に教わることはたくさんあるので、この歌を通してふりかえることができると思います。最後のメッセージもすてきです。ありがとうございました。

寺内 説得力のある表現性をそなえた歌だと思います。拍子の変化、各声部のかけあい、いずれも自然でかつ効果的でした。もしかしたら、より一層盛り上がる部分を入れると曲全体のアクセントができ、形も一層引きしまるかもしれないと想像しました。

水野 「先生知らないの?」って、先生の見えない、わからないことを感じてるたっちゃん。一人一人名前を持ち、一人一人ちがい、先生(たち)の心にいつまでも残る子供たち。困ったり、問題を起こしたり、そんな子ほど忘れられない子でしょうか。「人間の大事な根っこ」って、大切な言葉。本当はいろ~んな子たちの登場する歌なんですね。

ひとりじゃないよ 作詞/石原みゆき 作曲/石原みゆき pf 編曲/真島優美子

木村 この種の歌はうたごえの定番的な面もあり、たくさん創られていると思うが、言葉とメロディが流れていていい曲になっていると思います。特に、「また今度」「 会えるまで」のところが面白い。会の終わりにピッタシですね。

武 落ち込んでいるときに、こんな歌を聞いたら、自然に気持ちが明るくなりそうです。さわやかで軽やかで、ことばに自然ですぐに口ずさめて、いい歌ですね。「誰かのため」の部分、もう一回聴きたい気もします。ピアノの演奏(伴奏)がすばらしいのですが、どなたでしょう。よろしくお伝えください。

坪北 明るいすてきな曲ですね。「仲間」との時間は、かけがえのないものです。みんなで歌えるように音域も考えた曲作りをされています。同じ歌詩をくり返すのも覚えやすくていいですね。ありがとうございました。

寺内 言葉、メロディ、コード進行、いずれも親しみやすいですね。「また今度~」からの箇所はとりわけキャッチ―で、思わず口ずさみたくなります。曲の持つ表情がよく伝わってきました。

水野 誰かのため、自分のため、そう、両方必要ですね。軽やかなリズム、集いの時に歌うと心が軽くあったかくなりますね。映像で見ると、歌ってる時のうれしそうなお顔があわせてわかるので、それも又いいなと。(オンラインのよさ!)とってもうれしそうに歌ってらっしゃいましたね。

平和へのプロローグ 作詞/佐々木昌 作曲/佐々木昌 編曲/佐々木昌、〈オブリガード〉池田忠久

木村 平和をテーマにした歌はたくさん生まれていますが、市町村の平和事業との関連での創作というのがいいと思います。毎年親子30組を平和式典に派遣するというのもなかなかやる自治体ですね。広島に向かう平和バスの中で歌われるといいですね。よく見たら、送られた映像も地区の文化祭の時のようです。地域に根付いているんですね。

武 高森町の取り組みはすばらしいですね。その企画に参加された方の詩でしょうか。メロディも詩に寄り添った自然なメロディだと思います。ただ、私の個人的な感想ですが、「溶け落ちただれた街の絵は」の部分、急にゆっくりとした色合いになるわけですが、2小節では短すぎる気がします。悲惨な街の絵を表現するために、この形になったのでしょうが、すぐに平和へのプロローグに行くには、やや唐突で、不自然な気がしました。全体の構成を、もう一度考えなおすのはいかがでしょうか?アコーディオンの伴奏(対旋律の入れ方)がうまいと思いました。

坪北 全世界の人々に聞いていただきたいすてきな曲です。平和を願う気持ちが前向きな歌詩にこめられ、中間部のテンポの変化により、メッセージ性の強い曲になっています。様々なところで歌われているんですね。これからも歌い続けたい曲ですね。ありがとうございました。

寺内 短い歌ながら、様々な表情を持つ箇所が織り込まれていて、細かな表現の工夫も見られました。ユニゾンから声部が分かれる箇所へのもっていき方やフェルマータに向かう速度の工夫など、いずれもよい効果を出していたと思います。

水野 「世界を照らすだろう」と曲調が変わって《溶けおち・・・》の時も又、曲調が変わるのですね。静かにはじまった歌がそこで別の表情を持ち始めると感じました。”溶けおちただれた街の絵は 平和へのプロローグ”と、逆転の発想にはっとしました。

そんなにいっぱいできません 京都の小学校現場から

作詞/杉の子クレッシェンド・塩見順子・川村孝・高畠賢 作曲/高畠賢 伴奏編曲/長 葉子

木村 現場の先生の嘆きが聞こえるようです。タイトルも印象深いし、「ー京都の小学校現場からー」という副題も効果的。挙げられている事例も最近加わったものが並ぶ。先生方はもっともっと言いたいのかも知れない。だが、「自分たちの不満ばかり」という反応への対応も考えておかなければならない。この1番から4番までのエピソードを子どもの側から見るとどうなるのかを、“子どもバージョン”として用意するというのはどうだろうか。先生ができないことは、子どももできないかもしれない。この歌が、先生と子ども、親の連帯のきっかけになることを期待したい。

武 そうですよねえ。今の先生たちは大変ですね。元教員として、この詞の一つ一つに共感し、うなずくことばかりです。ただ、一つの歌にするとなると、少し盛り込みすぎの気もします。言いたいことはいっぱいありますが、少し整理して2番くらいに収め、「そんなにいっぱいできません」を、何度も繰り返すような形にするともっと良くなるかと思います。

坪北 先生方の生の声を聞かせていただいた気持ちです。今の時代に必要な事も歌詩にこめられており、通常業務とは何か、考えさせられます。最後の「子どもたちを受け止められる心の余裕をつくりたい」という願い、この歌の一番伝えたい所だと思います。ありがとうございました。

寺内 歌詞の持つメッセージと、3拍子に乗せた軽やかな旋律と曲調とがお互いに引き立て合ってよい効果を出しています。曲の冒頭の2行も、聴き手にその後の「聴く気にさあせる」高い効果を生じさせていると思います。

水野 学校現場の厳しさ(コロナ下ではいっそうの)「働き方改革と言われても」から始まった時はむずかしい歌かなと思いつつ聞きだしたけど、次々具体的に出てくる出てくる、あれもこれも、そんなにいっぱいそれはできっこないよ、と共感しながらききます。先生たちの願い、子供たち受け止めたいよ、心の余裕もちたいよ、切実に伝わってきました。

私は福島で生きる 作詞/小野寺芳子 作曲/藤村記一郎

木村 5月15日の全国創作講習会in福井に詩を寄せてくれた作品が基になっている。リモート開催だったため、集団での創作にはならなかったが、作詞者が再考し、7月17日にリモート開催した「2021全国創作講習会in福井その後」で発表された。「ちばりよ〜沖縄合唱団」として辺野古の闘いを詩にした小野寺さんが、東日本大震災から10年として作品を出すというその思いに敬服する。

武 どういう方が詞を書かれたのか、わからないですが、震災で、また原発事故でふるさとを追われた人たちの悲しみが、控えめですがしみじみと、切々と聞くものの胸に響きます。いい歌ですね。

3番まで同じメロディの繰り返しで、それで悪いことは何もないのですが、(詞に)ちょっと別の要素が入ったらどうなのだろうとも思いました。

坪北 忘れてはいけない気持ちが込められた曲です。3番の歌詩に救われました。前向きな気持ちに変化していく様子が表現されていました。最後のメッセージは大変心に響きました。ありがとうございました。

寺内 ユニゾンの箇所と分かれて歌う箇所との配分がよく考えられており、それぞれが引き立て合っていると感じました。旋律、ハーモニーがともに自然で美しかったです。最後の「忘れず生きていくよ」には、とりわけ高い説得力を感じました。

水野 5月の福井での創作講習会で歌詞をお聞きしましたね。7月の「あれからの歌は」で曲つきのを聞かせていただいたような。「ごめんね」の歌い方、心に伝わりました。「もどれない」と「ふるさと」の間の間(ま)いいですね。歌詞と曲が自然にコラボしていてとてもいいなと思いました。歌が育ち、深まっていく過程を見せてもらった気分です。歌い方もおおげさすぎず、やさしく、しみました。

枇杷 作詞/髙橋雅子 作曲/原田義雄 伴奏譜/尾関記久子

木村 無駄のない表現で枇杷の生命力と温かさを伝えている。林学さんから声をかけられたのがきっかけという。どこか学さんを思い起こす原田さんの曲も憎い。女声5人の合唱も素敵です。

武 この「枇杷」は、愛知でも心に残った曲のひとつで、感想はその時にも書いたので最後に一部コピーします。以下愛知2021より。コロナ禍でも、また寒さの中でも実り続ける、やさしく甘い枇杷の実にぴったりのいいメロディですね。歌つくりの名人、原田さんの名作です。詩もいいですね。私もこの詩に曲をつけたくなります。

ピアノの尾関さんに伴奏譜のことでお伝えをしたのですが、短い時間の中でしっかり修正工夫されて再登場したことに拍手です。うれしく思いました。

坪北 きれいな枇杷の花を思いやりながら聞かせていただきました。歌詩の流れを大切にされた曲作りをされており、芸術的な歌曲になっています。大変すてきな曲でした。ありがとうございました。

寺内 言葉一つ一つを大切にした旋律が魅力的でした。声部が分かれる箇所のハーモニーも、美しかったです。最後のフェルマータも効果的でした。

水野 枇杷の花って、冬も咲くんですか。知りませんでした。やさしいよくあった歌ごえ。「おひさまから夕焼け色をもらい」って、なんてすてきな歌詞。

たちばなの香り 作詞/クローバー 作曲/篠田昌伸

木村 戦時中の若者の生きたいという思い。正に橘の香りのように洗練された詩です。

武 同じ曲を作ることに生きるものとして、その願いを海に沈めざるを得なかった先人の無念の思いが、胸に痛くこだまします。銀色の翼のほうは2021愛知でもお聞きし、こちらは2020でしたね。短い感想もお伝えしましたが、多分組曲の冒頭と思われるこちらの歌もいい曲ですね。歌いこまれて、演奏もとてもよくなりました。

坪北 大変美しい曲です。それぞれの場面に応じてピアノ、歌い分けがよくされており、全体の構成もとてもきれいです。すんだ思いを感じさせていただきました。

寺内 女声、男声の持ち味と魅力が十二分に表現されていました。各声部の関係やピアノ伴奏との関係もよく工夫されており、音楽的説得力の高さを感じました。

水野 女声男声のバランスがとっても美しいうたごえ。短い歌の中にドラマが感じられる歌ですね。生きる生きる、叩いた叩いた、の声のおっかけ、重なり。「橘の香と一体になる」って詩的な表現すてきですねぇ。「こんなにも君と明日を歌いたい、生きたい」という歌詞に無言館の美大生たちを重ねました。

銀色の翼にのせて 作詞/クローバー 作曲/篠田昌伸

木村 組曲のタイトルにも重なる歌。戦争の非情に迫っていく個所であろう詩の、何と美しい表現であることか。「・・・するはずだった」、「うたが途切れた」で、願いや希望が断ち切られたことを予感させる。

前の曲も含めて、プロの作曲家に依頼するなら、このくらい洗練された詩を書いてお願いしたい、と感心しました。

武 2年にわたり愛知でこのシリーズを聞かせていただきました。心に重く響くすばらしい組曲ですね。自分たちで書いた詩を、そして私たちの思いや叫びを、専門家に依頼して曲をつけて歌うという企画はとても良いと思います。また聴きたい歌の一つです。

坪北 同じ組曲(たちばなの香り)ですが、それぞれの伝えたいメッセージがはっきりと分かれており、それでいて世界観は統一されています。組曲を通して聞いてみたいです。ありがとうございました。

寺内 「たちばなの香り」と同様、高い完成度を感じました。全体の構成もよく考えられています。素晴らしかったです。

水野 美しいピアノの調べ、合唱の美しさ、ドラマチック。最後のことば「あ母さん」そのあとの「う~」のハーモニー。余韻が心にずっと。組曲で全部ききたいです。

機関車にのって 作詞/和田攻 作曲/たかだりゅうじ

木村 この歌も、全国創作講習会in福井に持ち寄られた作品。その時の記事によれば、「2021.2.27ナッパーズコンサートによせて」とある。ナッパーズにふさわしい歌が、歌い込まれていて楽しい歌に仕上がっている。「ラィラィラーラィラィラー」、「シュッシューシュッシュー」という表現が心地よく響く。

武 爽やかで軽やかで、いい歌ですね。演奏がすばらしいこともありますが、もう100年前からこの歌は歌い継がれてきたのではないかと思わせるような存在感があります。

借り物の歌ではなく、皆さんの人生の足跡が、そのまま音符になっていることが何よりすばらしいですね。

坪北 前奏だけで機関車に乗り込みました!ラィラィラーラィラーがいいですね、すぐに覚えられるので、みんなで歌えそうです。それぞれのsoloも大変すばらしく、1番2番3番~と歌詩の内容を想像しながら聞くことができました。ありがとうございました。

寺内 シンプルで親しみやすい旋律が良いですね。声部が分かれるところもきれいでした。用いられた楽器も、曲調によく合っていました。シンプルであるがゆえに、続きをつくったり、替え歌にしたりするような楽しみ方もありそうです。

水野 演奏がピアノ・マンドリン・ギター・アコーディオンとあわさって音楽に幅がありました。美しく力強い息の合った男声合唱、元気出ます。

いさましいラッセル車も貨物列車も、みんなたくさんの人の手があって動いているんだなぁ、と聞きながら、あらためて。「弱気のハート助けに行くぜ」っていい歌詞ですね。口で発する機関車の汽笛の音?シュッシュッ、効果音もリアルで元気出る歌ですね‼

たったひとつの喜びで 作詞/古澤尚江 作曲/藤村記一郎

木村 2021愛知の創作連続講座で生まれた作品。作詞者は教員ではなく、臨時教師の方を取材して書いたという。「現場主義」を前面に出して講座を開いている愛知の実践から生まれた優れた作品。取材で得たであろう諸々のことを削ぎ落として、「たったひとつの喜び」に集約したところがいい。

武 情景が見えてくるような、温かな良い歌ですね。演奏もすばらしい。

感想は愛知でもお伝えしたので以下一部コピーします。ことばが自然で温かな良い詩ですね。私も教員をしていましたが、心が通わなかった、笑顔を見たことがなかった子どもから、最後にこんなことばをいただけたら、天にも上る気持ちですね。また、困難な課題に向き合っているときの教員仲間たちからの応援もうれしいものです。コーヒーの湯気の向こうという表現もいいですね。昔のそんなことをいろいろ思い出させてくれる歌でした。

坪北 大変前向きになれる曲ですね。人と人は支え合っているんだと感じました。桜色のすてきなドレス、幸せな気持ちで歌詩をかみしめました。すばらしい曲をありがとうございました。

寺内 歌詞を大切にした旋律で、言葉の一つ一つが客席にしっかり伝わってきます。また、はじめの箇所から「くるしいことが~」からの箇所への流れも自然で、それらの対比も効果的でした。

水野 古澤さんのやさしいささやくような声に耳を澄ましましたよ。苦が99あってもたったひとつの喜びで、そうですね、がんばれたり、報われたり、勇気づけられたりしますよね。心が通じ会わずに先生も生徒も苦しい日々を過ごした、卒業式の君からのプレゼントは、宝ものになって先生の心にずっと輝きますね。

約束~あの場所へ~ 作詞/衛都連合唱団 作曲/たかだりゅうじ

木村 13名の学童保育指導員が一斉解雇され、職場復帰を求めての闘いを背景に創られたという。学童保育に帰ってくる子どもたちの「ただいま!」と、職場復帰の「ただいま!」を重ねているところがいい。19人が横断幕や旗を持って歌う姿に、支援の広がりとうたごえの創作の原点を感じます。歌もうまいです。

武 戦いに負けないという決意の中に、子どもたちのそばに寄り添っている人でなければ書けない、暖かいまなざしを感じます。高田さんのこの詞にぴったりのメロディが、心に響きます。後半の「約束するよ」からが特に好きです。「きっとあの場所」、ここのGbの使い方もうまいです。また以前のような子どもたちとの日々が、戻ってくるといいですね。

坪北 強いメッセージを感じる一曲です。歌で伝えるという方法は、大変いいと思います。子どもたちの笑顔を共に守れる世の中になればいいですね。「ただいま」がぐっと心に迫りました。ありがとうございました。

寺内 歌詞の構成と曲の構成とが、よくマッチしています。各部分はそれぞれ異なる特徴を持っていながらも、無理なく自然とつながっています。また「やくそくするよ まけない」のリズムは、全体の中での良いアクセントになっていると感じました。

水野 突然のやといどめ、学童指導員の方も、子どもたちも、親たちも、どんなにいきどおり悲しく、その理不尽さに立ち向かったのですね。まだまだ闘いは続きますね。「キラキラした瞳 大人ぶって背のびするかかと」ああ、よーく子どもを見てられるんだなぁ、と思う歌詞。

歌詞とメロディとリズムがとってもあっていますね。厳しいけど暗くなってない。歌のタイトルもいいですね。最後の「ただいま!」も。ただいま!と言える日がきますように。

黒い雨 ̶核のない世界を求めて̶ 作詞/廣島東竜 作曲/平井充晴

木村 原爆で降った黒い雨と被害を受けた情景とそこで背負った苦しみ、ザーザーザーという音と共に迫ってきます。「私たちのねがいは もうすぐそこまで」と歌うのは、黒い雨訴訟での住民側の勝訴、核兵器禁止条約の発効を背景にして、実感のある訴えとなっている。

武 冒頭のザーザーのように、音をメロディにするのはなかなか難しいと思います。下手をすると、軽々しい感じになってしまうからです。でも、この曲ではそれがうまく歌になっていると感じました。「核兵器はいらない」この部分のメロディが耳から離れません。

坪北 全世界の人々に聞いていただきたい曲です。原子爆弾の本当のおそろしさは、構成の人々に伝えなければいけないと思います。人間が同じことを繰り返さないために、音楽を通して伝えていきたいと思います。ありがとうございました。

寺内 シンプルなメロディが歌詞の持つメッセージ性を引き立たせていると感じます。じわじわとエネルギーを高め、「かくへいきはいらない~」の高まりへと、事前と導いてメロディメイキングは、とても洗練されていると思いました。

水野 憲法ミュージカル、というのがあるのですね。はじめの語りから、歌の世界にすーっと入っていけます。そして「ザーザー」から始まる歌詞。白いブラウスが黒い雨粒にうたれていく、光景がうかびます。山に、川に、田んぼに、白いシャツに。それから長~い時がすぎてもなお、今も苦しみが続いていることが伝わります。核兵器禁止条約が発効したことし、そう、もう夢ではないのですね。「揺るぎなく求め続けていこう」最後のハーモニー美しかったです。

過ぎゆく季節に 作詞/山﨑典子 作曲/山﨑典子

木村 この作品も全国創作講習会in福井に持ち寄られた曲。施設で暮らす母親との面会、交流を歌った作品。もはや普通にある生活パターンになってはいるが、作者は「これで良かったのか」と問う。簡単に答えを出すことをしないで最後に「枝垂れ梅」を持ってきている。これで、より多くの人の心に入り込んで行く表現になった。

○ 岡山合唱団(岡山)

山の上の火 作詞/とおやまゆきえ 作曲/とおやまゆきえ

木村 この作品も全国創作講習会in福井に持ち寄られた曲。困難に立ち向かっている、卒業して今はそばに居ない教え子を励ます歌。「私は」、「向かいの山の頂きで」「火を焚いて」見守る、というとてもスケールの大きな励ましになっている。

○ 天白にんじん(愛知)

ずーっとありがとう 原詩/杉浦 豊 補詩・作詞・作曲/辻由美子・武藤佳子

木村 年老いた親と暮らす大変さと喜びの中で、マイナス評価もあるはずなのにそれはせず、「今日のあなたも 明日のあなたも あなたです」と歌えるところが素敵です。タイトルの「ずーっとありがとう」もいいですね。

○ 武生センター合唱団 (福井)

あとから来る者のために 作詞/坂村真民 作曲/清水雅美

木村 この作品は、全国創作講習会in福井で講演した中嶌哲演さん(福井県小浜市明通寺住職)が講演の中で話題にした曲。小浜市で原発設置反対を叫び続ける哲演さんが講演の時によく取り上げるのがこの「あとからくる者のために」という詩で、作者の坂村真民は2006年に愛知県砥部町で亡くなっている。哲演さんは、清水さんが歌にしてくれたと喜ばれていた。講習会の時は哲演さんのお話だけであったが、今回オリジナルソングブックに掲載された楽譜を見て、曲もいいと思いました。映像参加でもいいから発表して欲しかったなぁ。